本稿は上級者向けです。『自作スピーカー マスターブック』 シリーズにも掲載していない内容になります。

連載最終回はminiDSPへのフィルター実装です。前回の記事ではBiquadフィルターの情報を取得したところまで進めました。

目次

Biquadフィルターとは何か?

デジタルフィルターの種類

まずは、デジタルフィルターについてです。以下の2種類があります。

| 種類 | 備考 |

|---|---|

| 無限インパルス応答 IIR(Infinite Impulse Response) | 等価的なアナログフィルターが存在する。つまりパッシブ型ネットワーク回路と特性が同じ。多くのDSP(Digital Signal Processor)に実装されている |

| 有限インパルス応答 FIR(Finite Impulse Response) | 等価的なアナログフィルターは存在しない。位相変化が周波数に比例する線形位相の特性が得られる利点がある |

DSP(Digital Signal Processor)では、IIR型とFIR型のフィルターが実装できますが、FIR型が使用できる製品は限られます。また、アナログ回路で実装するASP(Aigital Signal Processor)の特性はデジタルフィルターでいうIIR型に相当します。

Biquadフィルター

僕はデジタルフィルターは専門外なので詳細に解説ができませんが、Biquadフィルターはフィルターの伝達関数を係数化したもの、といえそうです。Biquadフィルターの係数には、

a0, a1, a2, b0, b1, b2

があり、ローパス、ハイパス、バンドパス、ピーク、ノッチ、オールパス、シェルフなどの各種フィルター特性を表すことができます。

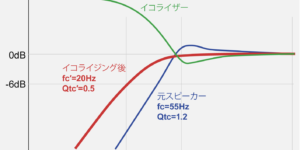

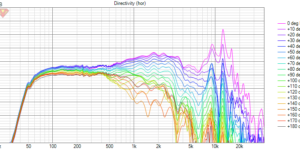

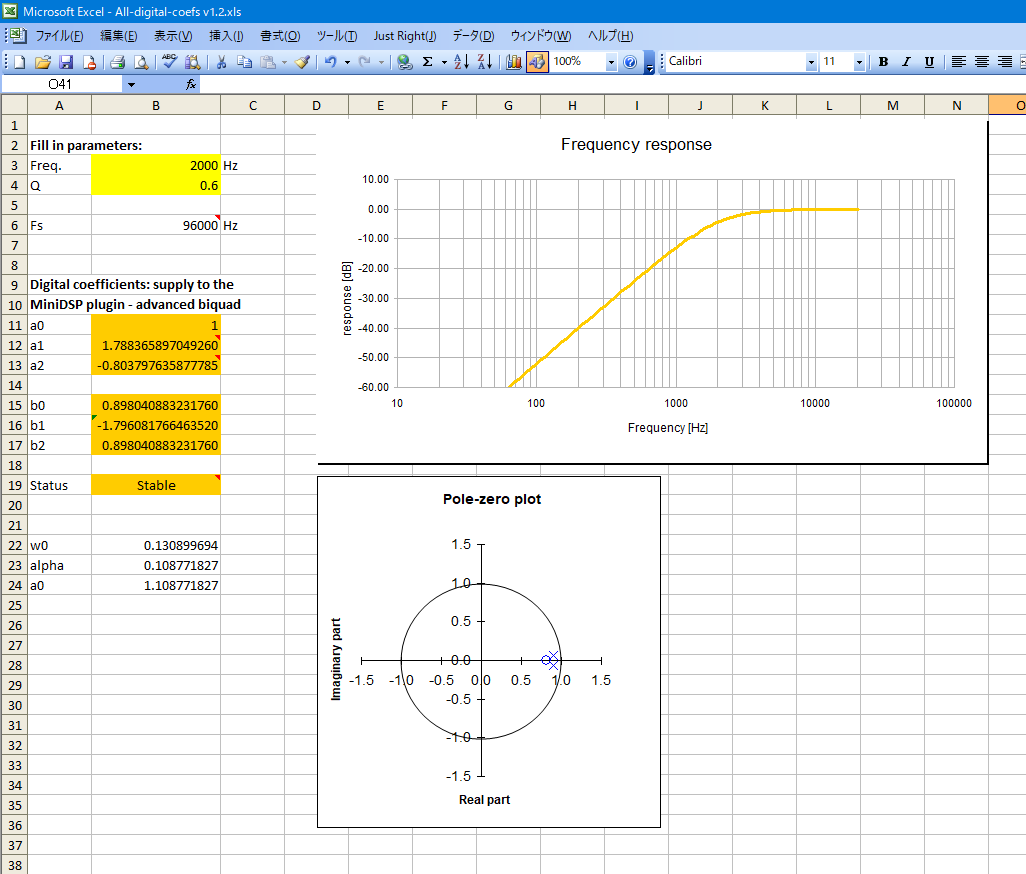

参考として、以下はminiDSPのウェブページです。各種フィルター係数を算出するためのスプレッドシートもダウンロードできます。前回の記事で紹介したとおり、VituixCADでもBiquadフィルターの係数が算出できます。この係数を使えるminiDSPのようなデバイスがあれば、特定のフィルター(Linkwitz Transformやローパス・ハイパスフィルターの多段接続による急峻化など)の実装が便利になります。

miniDSP -Advanced Biquad Filter Programming-

https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/advanced-biquad-programming

Biquadフィルター係数算出用スプレッドシート

https://www.minidsp.com/images/fbfiles/files/All_digital_coefs_v1-20101026.zip

miniDSPでBiquadフィルターを使う

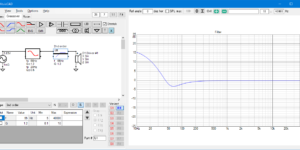

続いて、前回取得した係数を元にフィルターを実装する方法を紹介します。

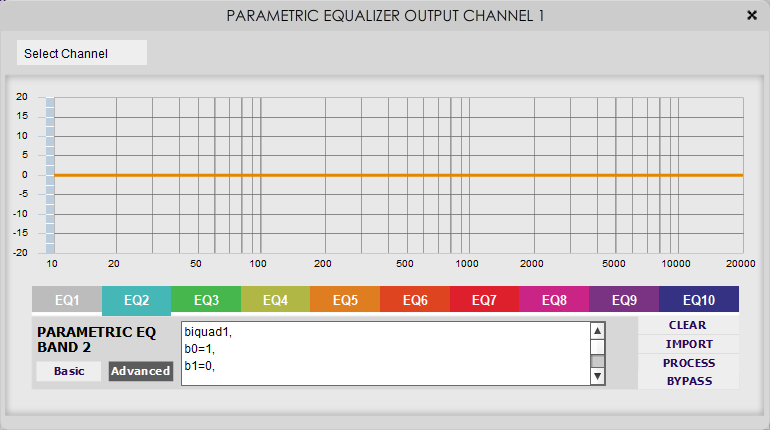

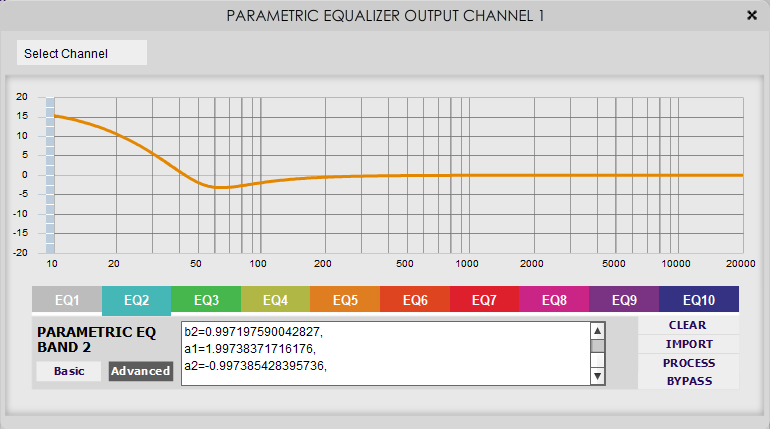

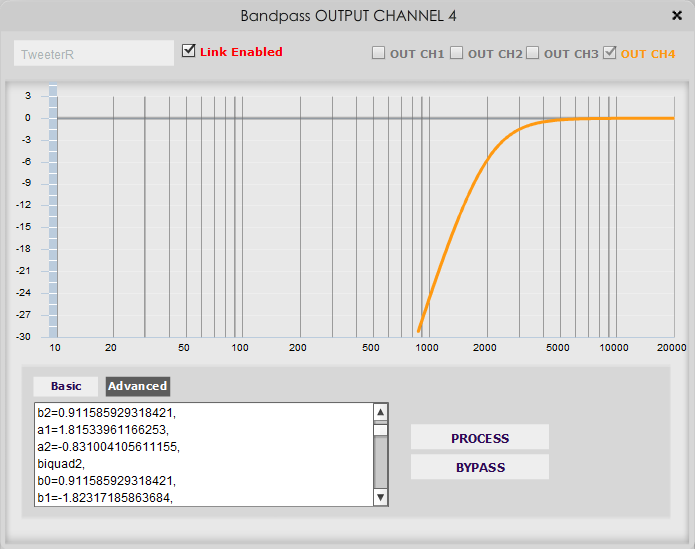

「Outputs」の「PEQ」を開くと上図の通りの画面になります。EQ1、EQ2‥ と、1ユニットに対して10個のイコライザーが設定できます。ここではEQ2を選択し「Advanced」を選択します。AdvancedモードこそBiquadフィルターが使える箇所です。空っぽの情報が入っているので、まず全て削除します。

拍子抜けしましたか? たったこれだけです。シェルビング、パラメトリックなどの複数のフィルターが交じる特性でも、Biquadフィルターなら1回で済みます。

!注意点 DSPでイコライザーをブーストした場合はゲインを確認

DSPでイコライザーをプラス方向に使った場合、もしDSPのマスターボリュームがMaxの場合は信号がオーバーしてクリップを起こす危険性があります。それを防ぐには、ウーハーとツイーターのゲイン設定で、イコライザーでゲインアップした分だけ出力のゲインを下げることで解決できます。今回は-19dBのアッテネーションをウーハーに挿入し、ツイーター側は元々あったアッテネーションにプラスする形で設定を行いました。

もしDSPのデジタルボリュームをマスターボリュームとして運用している場合でゲインに余裕がある状態なら、設定なしでも問題ありません。

あとは実際に試してみるしかない

以上でminiDSPを使ったLinkwitz Transformの設定法に関する連載は終わりです。本来ならスピーカーの振動板の動き方の比較など、何らかの結果を見せたいところでしたが、違いを見た目で比較するのは難しいようです。続きは読者の皆さまで実験してみて音質の違いを確認しながら、この方式の良し悪しを確かめてみてください。

参考情報

Linkwitz Lab -Linkwitz Transform-

http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9

miniDSP -Linkwitz Transform-

https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/linkwitz-transform

●余談

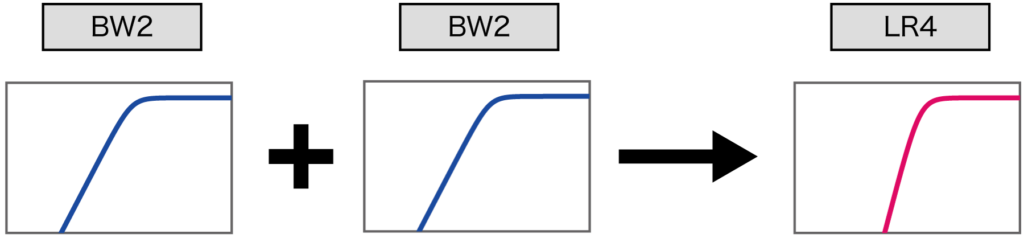

miniDSPのAdvancedモードで使えるBiquadフィルターは多段接続ができます。例えば、ハイパス(もしくはローパス)フィルターとして、2次のButterworth(BW2)を2段連続して設定すると、結果は4次のLinkwitz–Riley型と同じ特性になります。

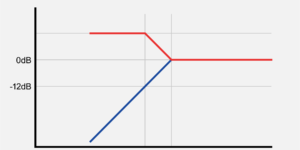

BW2はクロスオーバー周波数で-3dBの特性。その2つを重ねるLR4は結果的にクロスオーバー周波数で-6dBの特性になる。位相が同じ音を合成すると2倍つまり6dBアップで合成特性がフラット。これがオーディオ用途にLR4が多様される理由。BW2やBW4は合成してもフラットにならない。

詳細は『自作スピーカー 測定・Xover設計法 マスターブック』を参照

幾度となく出てくるオーディオ用クロスオーバーLR4ですが、Siegfried LinkwitzとRuss Rileyによって発明されたのが1976年。その原型となるButterworth型フィルターは、Stephen Butterworthによって最初の論文が発表されたのが1930年と言いますから、数十年も開きがあります。1つのフィルターを2つにつなげた“だけ”ではない、僕にはまだ理解できない、何かしっかりした背景があるのだと強く思いたいです。

(リンクウィッツさん、茶化してごめんなさい)

Linkwitz Lab – 24dB/oct Linkwitz-Riley crossover –

http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3

『自作スピーカー マスターブック』編集者。