本稿は上級者向けです。『自作スピーカー マスターブック』 シリーズにも掲載していない内容になります。

連載第1回に引き続き、今回はLinkwitz Transformの詳細な概念と、実際の特性を見ていきたいと思います。

目次

Linkwitz Transformの概念モデル

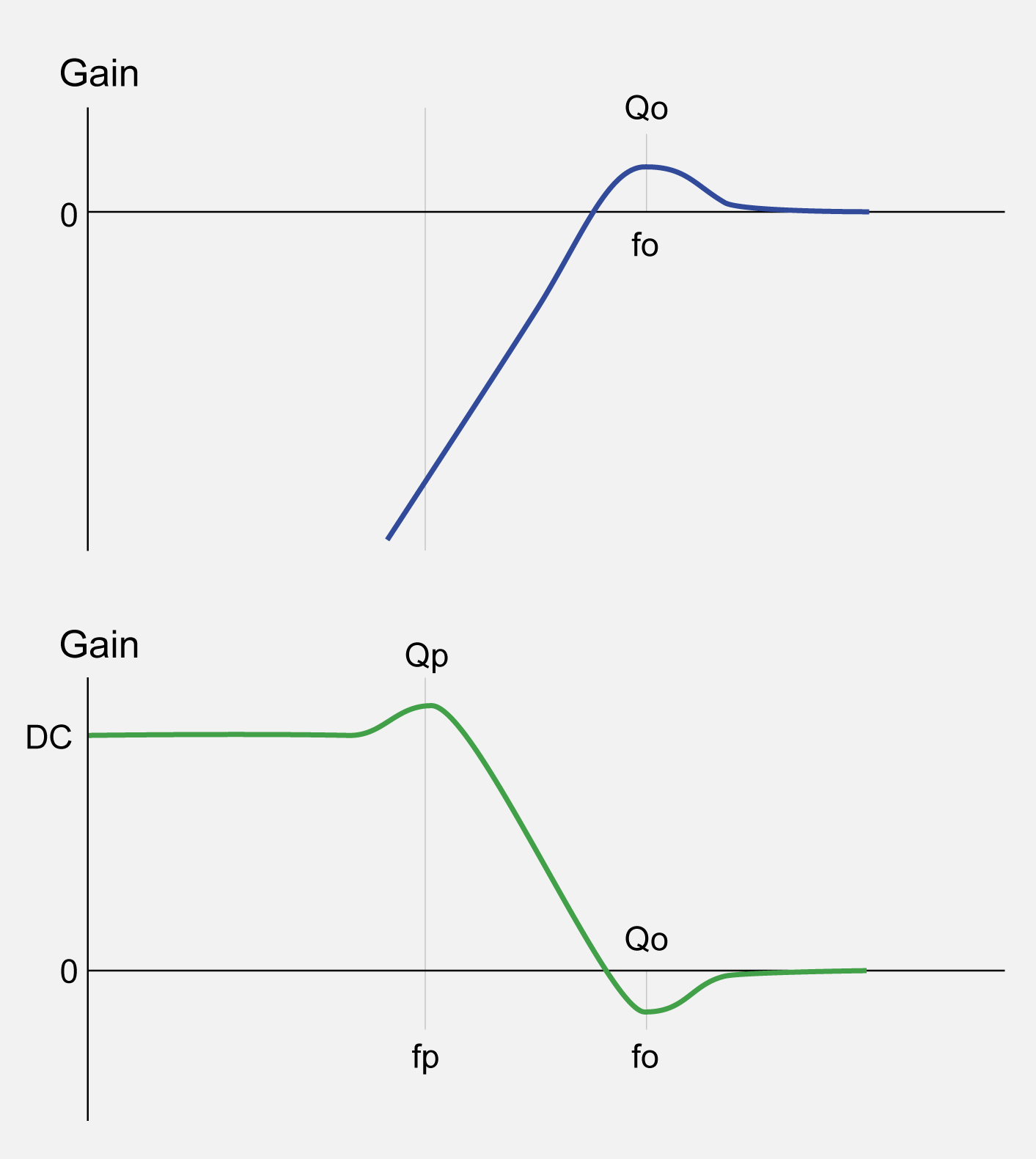

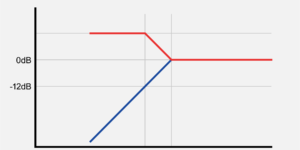

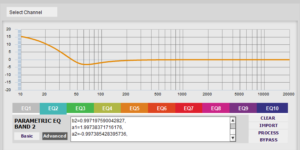

上の図はLinkwitz Transformの概念モデルです。上(青線)がスピーカーの特性で、最低共振周波数foがあり、その時の先鋭度はQoです。グラフでは基準線より凸ですが、Qの値により変化します。下(緑線)がイコライザーの特性を示しています。Linkwitz Transformのフィルターは、ブーストを行い低域を拡張するためのシェルビングフィルターに、パラメトリックイコライザーとして、スピーカーの元特性のQ値を補正する(Qo)、仕上がりのQ値を決める(Qp)の合計3種類のフィルターの組み合わせで作られます。

これにより、スピーカーの元特性(fo、Qo)は、最終特性(fp、Qp)に変化します。もしfo=fpの場合はシェルビングフィルターなしとなり、スピーカーの肩特性のみ変化し、低域再生の下限は変化しません。

Linkwitz Transform 実際のスピーカー特性モデル

ここではLinkwitz Labに掲載されている内容*を元にして解説します。

*Linkwitz Lab -Linkwitz Transform-

http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9

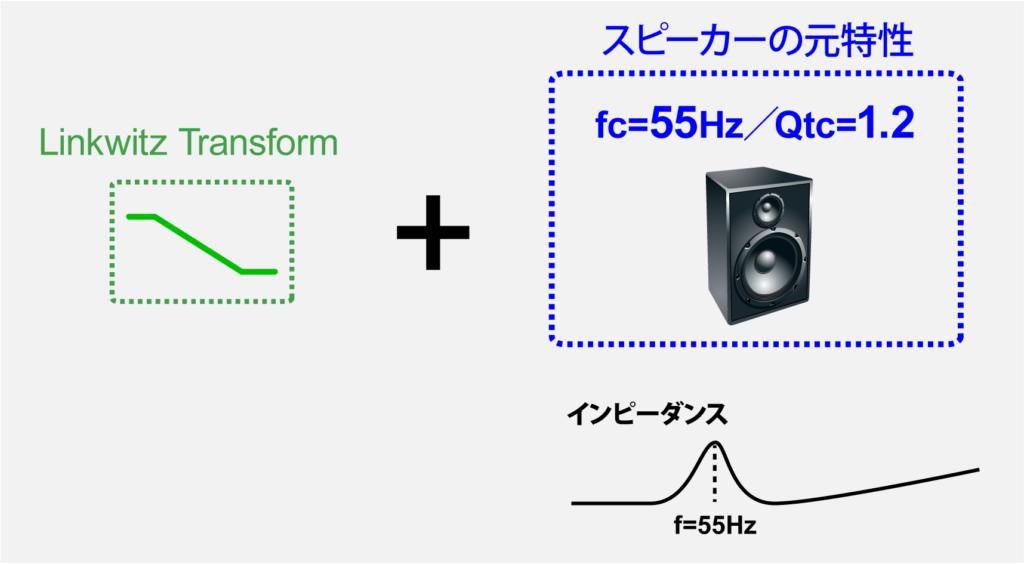

まずはスピーカーのモデルを想定します。使用するのは以下のような元特性を持つ密閉型スピーカーです。目標特性は以下の通りです。

●スピーカーの元特性

fc=55Hz、Qtc=1.2

●目標とする特性

fc′=20Hz、Qtc′=0.5

下図を参照してください。元特性を見る限り、fc(スピーカーの最低共振周波数)は55Hzと低域の再生は十分です(インピーダンス特性の山になる部分が55Hz)。しかしQtc(総合共振先鋭度)が1.2と高過ぎます。かなり制動力が低いユニットを使っているか、最適値より小さすぎるエンクロージャーに収めた結果かもしれません。

目標とする特性は、低域限界を20Hzまで拡張し、さらに共振先鋭度を下げて締まりのある低音を狙います。共振の鋭さを示すQの値(密閉型スピーカーではQtc)は、0.5を中心に値がより大きくなると振動的、小さくなると過制動となります。最良の条件は0.5で、これを臨界制動と呼びます。密閉型スピーカーのQの値は低音の締まりに関係がありますが、詳しくは『自作スピーカー エンクロージャー設計法 マスターブック』の第5章「密閉型スピーカーの設計概論」を参照してください。今回は臨界制動条件を狙ってみます。

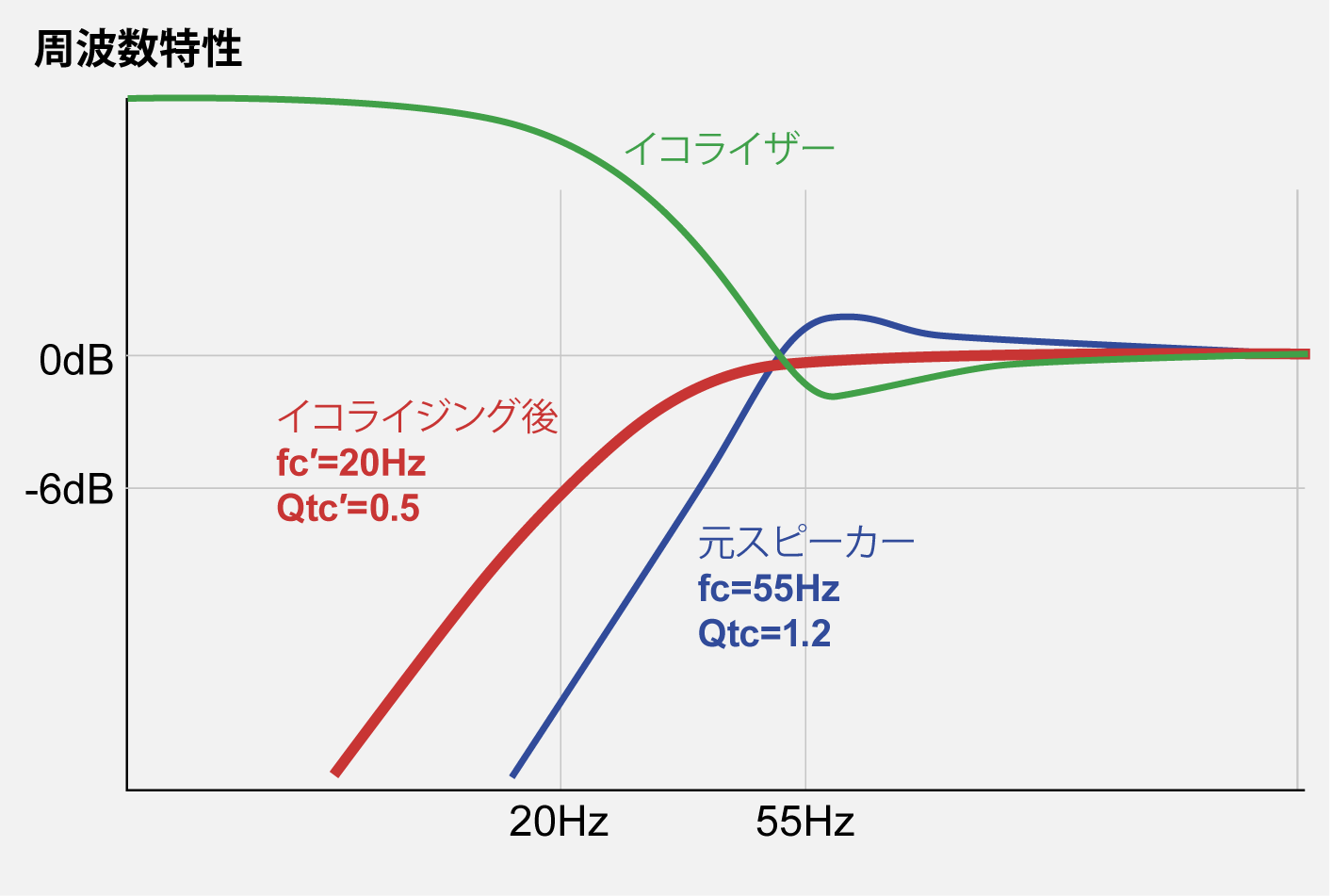

下図がその結果です。元特性(青線)に対し、イコライザー特性(緑線)を与えると、最終特性(赤線)のようになります。Qtcが1.2と高過ぎたため低域の音圧は一部で膨らんでいますが、イコライザーはちょうど相殺する音圧特性を持ちます。また、大きな低域ブーストを行って再生下限が伸びていることが分かります(Qtcが0.5の時、fcにおける音圧はちょうど半分である-6dBになります)。

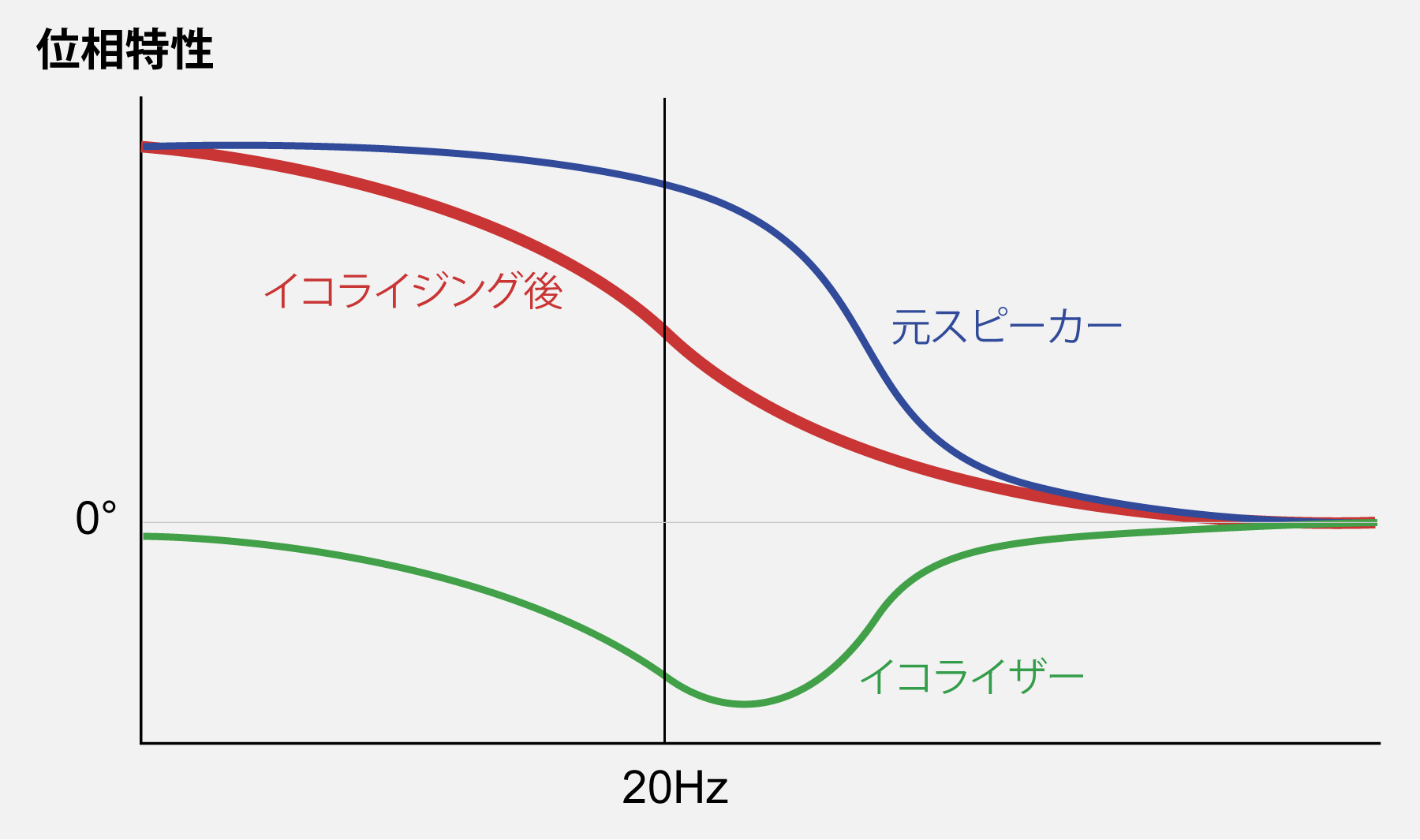

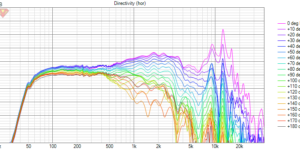

周波数特性は前回の記事でも解説したとおりの結果です。次に位相周波数特性(下図)です。「イコライザーを通すと位相が変化して音質が劣化する」という話を聞いたことがあります。シンプルな理論を前提に話をする時は、正しくない、と言えます。グラフの通りですが、Qtcが高いスピーカーは位相変化が急激です(青線)。イコライザーは単体では確かに位相変化を起こすのですが、スピーカーシステムを総合的に見た時にはどうでしょうか? 結果は赤線です。今回の目標値はQtc=0.5で、位相変化は非常になだらかに変化しました。

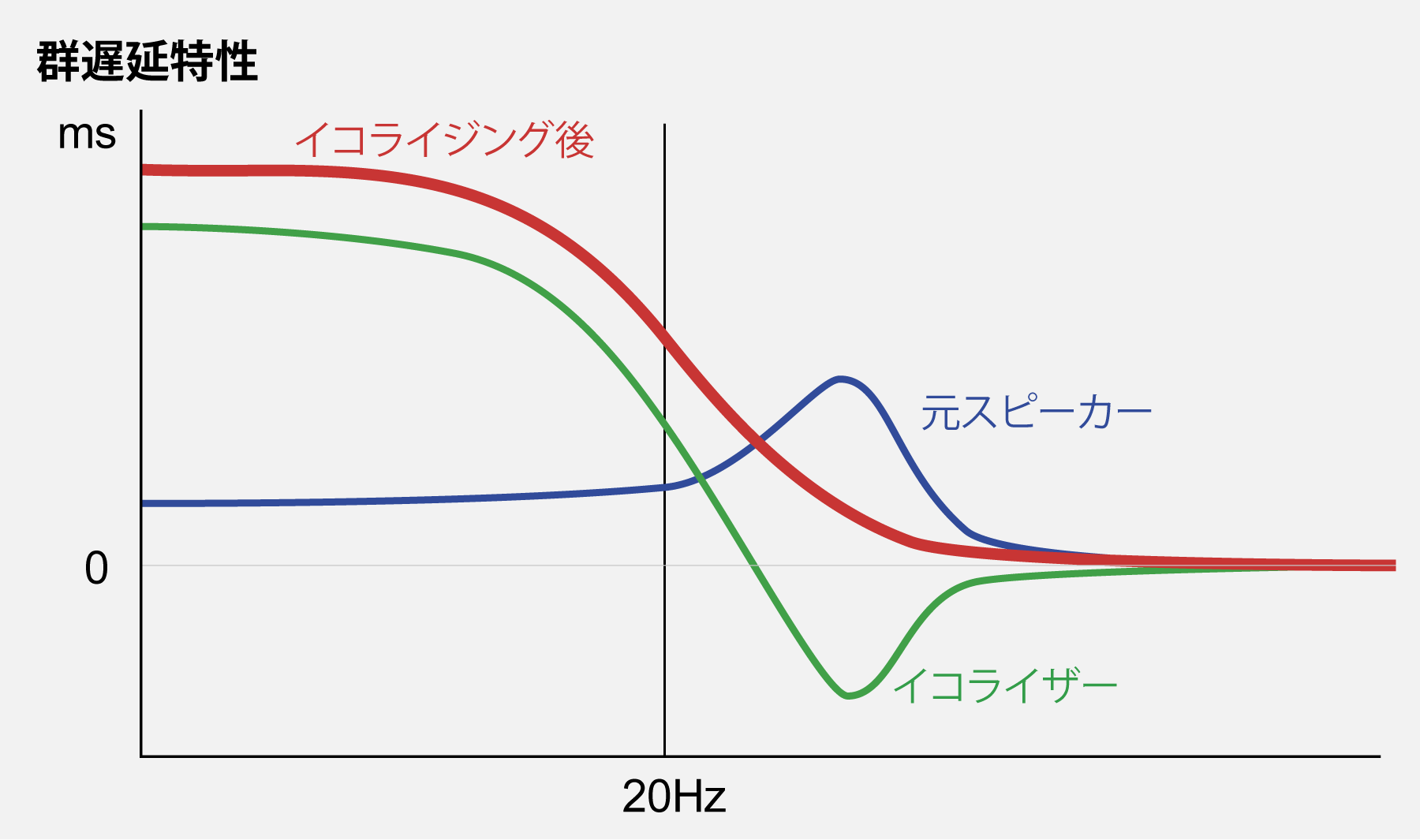

次は位相特性に関連して群遅延特性(下図)です。位相変化が急なところで群遅延は増加します。このグラフには着目点があります。元スピーカーの山の部分に注目してください。これは位相のグラフで見た通り、位相が急激に変化している部分にあたりますが、イコライザーを通したことでQが低くなり、その帯域での群遅延が減少しています。対して、より低い周波数では元スピーカーの方が群遅延が少なく優秀に見えます。しかしこれは再生帯域が55Hzから20Hzへ拡張したことで異なって見えています。元々補正後のスピーカーであっても20Hz以下は再生不可の領域でなので、この周波数の群遅延を論じる意味はありません。

実際にはどの程度特性を変化させられるのか?

ユニットのスペックで見てみる

実際のスピーカーでどの程度低域特性の変更が可能なのか? 以下のパラメーターが参考になります。

- Sd(振動板有効投影面積)

- Xmax(振動板無歪最大振幅)

Sdは口径です。口径が小さいユニットをたくさんブーストしてしまうと、振幅が増えすぎてしまいます。当然歪みが増え、機械的に破壊してしまう恐れもあります。大口径ユニットはその点多くのブーストに耐えることができますが、同時に電気的にも許容力が必要です。ユニットのPe(最大入力)が関係します。

Xmaxは難しいパラメーターです。ユニットのスペックシートに記載がありますが、「これ以上振幅できない」という意味ではありません。これ以上振幅させると歪が増える目安のことです。ユニットの設計によっては、たった1mmも許容できないものがあります。当然Xmaxが大きく、振幅が増えても歪みにくいユニットが最適だといえます。

ユーザーの環境

大きく関係しています。僕もさまざまなオーディオマニアと交流しましたが、再生音量の大きさは人によってかなり異なります。当然、大音量派は初めからLinkwitz Transformなど使える余裕などないかもしれません。再生する音楽ジャンルによっても低域の入り方はかなり変わるので、一概には言えない部分があります。

僕の経験談ですが、12~13cmのミッドウーハーを使ったトールボーイ型スピーカーで、12dBのブーストで使用していました。ここまで読み進めた方は分かると思いますが、12dBのブーストは1オクターブの低域レンジ拡大を意味します。8cmフルレンジでももちろん適用可能で、例えば6dBのブースト量ぐらいで使ったり、25cmサブウーハー用ユニットなら20dB近く増幅させた信号を入れることも可能です(サブウーハーが小さいエンクロージャーに入っていても低域が再生可能なのはこのためです)。

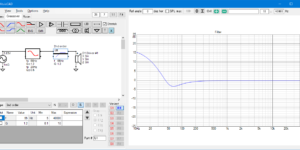

次回はVituixCADで実際のモデルをシミュレーションします。

●余談

僕は長岡鉄男が好きで『長岡鉄男のわけのわかるオーディオ』がバイブルです(マスターブック派らしからぬ!と言われるかな?笑)。彼はこの本で、スピーカーの低域特性に関して以下のように書いています。

「電力を送り込んでもコーンがちゃんと振動しないというのではない。電力に比例して正確に振動しているのだが、空振りが多くて音にならない」

『長岡鉄男のわけのわかるオーディオ』P69

この記述の受け取り方はさまざまですが、以降、日本の自作スピーカー界に続く一つの誤解を生んだようにも思います。僕の理解では、一つ目として「コーンはアンプから送られた信号のとおりに動かない」があります。まさに本連載で書いてきた、ユニットはハイパスフィルター装置。という点です。与えた信号に対してローカットしてしまうので、低域は正確に振動しません。二つ目、空振りに関しても「空振りしてしまってダメ、ではなく、振幅を増やせさえすれば低域再生は可能」と言い換えた方が適切です。裏を返すと「小口径で振幅が多いのは理論通り」です。しかしながら、エッジやダンパーで拘束されている振動板が歪みなく大振幅できるのは困難で、振幅がより少なくてすむ大口径が有利となるわけです。

また、密閉型スピーカーでいえば、振動板の振幅が(他の同口径スピーカーと比較して)小さいにもかかわらず低音が出る、ということはありえません。つまるところ、低域再生能力はVd(振動板無歪最大駆動容積)に帰結します。この意味は『自作スピーカー エンクロージャー設計法 マスターブック』P21「ユニットの口径と振幅の関係」でも解説しています。

今回の話は長岡さんのこれまでの功績に何ら傷を付けるものでもありません。しかし、いくらfsが低い8cmフルレンジユニットが登場しても、理想的な低域再生は無理であることも事実です。この意味が分かれば本稿の核心が理解できているといえるでしょう。

『自作スピーカー マスターブック』編集者。

おっしゃる通り電気信号どおりにコーンが動く事がないとおもいますが、

長岡さんもそれを承知の上でコーンが動いても音にならない場合が問題だとという意味書いたのだと思います。

私の理解では、”空振り”という表現はコーンの振動が音として放出されない事の表現で、

原因はひとつではないとおもいます。

例えばバッフルが無い場合は位相が逆の前後の音が打ち消しあい空振りとなり、

コーン面積が小さい場合は、周波数が低く相対的にゆっくり空気を動かす場合は空気の圧力が周囲に拡散し空振りとなるのだと思います。

小口径スピーカーでも回りを囲えば音になり、その断面積を広げていけば空気で空気を押す事になり効率も上がります、ただしこれは周波数に依存するでしょう。

コーン重量に動く空気の重量も加わり共振周波数もかわるでしょう。

これがホーンスピーカーだと考えています。

長岡さんは小口径スピーカーで低域の空振りを解決するために、

本来吸音材で熱として捨るべき背面へのエネルギーをホーンとして前に放射するバックロードホーンとして再生し、

他の周波数への悪影響のあるコーンの空振りを抑えるシステムを考え付いたのでしょう。

もちろん、デメリットもありますが良い解決策だと思っています。

tyさん

コメントありがとうございます。僕も長岡さん大好きなので…(今、『長岡鉄男のわけのわかるオーディオ』を手に取りながら)

さて、本稿の前提として、ボックス型スピーカー(いわゆるエンクロージャー式。具体的には密閉型)の低域再生能力について述べる、というところが議論のスタートになっています。

この場合「空振りしていて音にならない」は理論的に誤りです。

低域再生能力は「動かした空気の“体積”」に着目します。

『自作スピーカー エンクロージャー設計法 マスターブック』はお読みになりましたか?

P21「ユニットの口径と振幅の関係」の節にて解説をしていますが、

口径が大小異なるユニットがあって、同じ周波数で同じ音量が必要な場合、

「ユニット口径が半分に → 振動板面積は4分の1 → 振幅が4倍必要」という関係性が成り立ちます。

(例として、16cmウーハーが1mm振幅なら、8cmフルレンジは4mm振幅が必要!)

小口径で振幅が大きくなってロスしているのではなく「大振幅にも関わらずそのぐらいの低域しか出せないのは理論通り(理由:動かした体積が元々小さいから)」または、「小口径でももっと振幅させれば低域が伸びる」とも言えます(参考:Devialet Phantom ミニコンポサイズで20Hzをカバー。さてその振幅は? https://www.youtube.com/watch?v=NpOGJ8oUezY)。

しかし、エッジやダンパーで振動板が拘束されている一般的なダイナミック型スピーカーでは限度があり、だから大口径を使おう、という結論が導かれます。

低域において「小口径は元々振幅が大きくなる決まり」「大口径は振幅が少なくなる決まり」と受け入れるしかありません。

もう一つ別の要素があります。

お書きいただいた点、「バッフル」です。

バッフルの大きさにより低域特性が変わります。「バッフルステップ」と呼ぶ現象で、同書のP55に解説があります。無限大バッフルに比較して最大で6dBの音圧の“目減り”がありますが、低域に関してはユニット口径とはほぼ関係性がありません。この現象は音響的にパワーが逃げることに原因があり、振動板の振幅が変化する現象ではありません。つまりバッフルを大きくしても振幅は変わりません(長岡さんの「空気が横に逃げてしまって空振りする」との説明は誤りですが、イメージ的にはバッフルステップ現象をうまく説明しているような気がするのが不思議なところですね)。

『マスターブック』では、ホーン系スピーカー(バックロードホーン含む)を取り扱っておらず、僕自身も知識が無いためバックロードホーンの利点などはお答えできない部分もありますが、以上で論点整理になったでしょうか?