価格 3,300円(税込)

『自作スピーカー デザインレシピ集 マスターブック』の第5章、3Wayトールボーイ型(バスレフ型)スピーカーの作例(通称:髙山モデル)を紹介します。この作例は5作例中でフラッグシップに相当し、最も高音質を狙った設計です。同時に製作コストも高くなっています。

目次

ユニット

ユニットはDayton audioのリファレンスシリーズで統一しています。ウーハーに22.5cmアルミニウム振動板ウーハーRS225-4。ミッドレンジにはファブリック製振動板の5.2cmドーム型ユニットRS52FN-8。ツイーターには28mmアルミニウムドーム振動板のRST28A-4を採用しています。

ウーハー RS225-4

3Way スピーカーはウーハーユニットに大きな口径を使用できます。締まった低域を確保するため、高剛性であるアルミニウム製振動板のモデルを採用しました。

ミッドレンジ RS52FN-8

ミッドレンジユニットには、コーン型ではなくドーム型を採用しています。この選択の理由には、背景に大きなメリットがあるからです。本書P124「設計コンセプト」に詳細が書かれています。

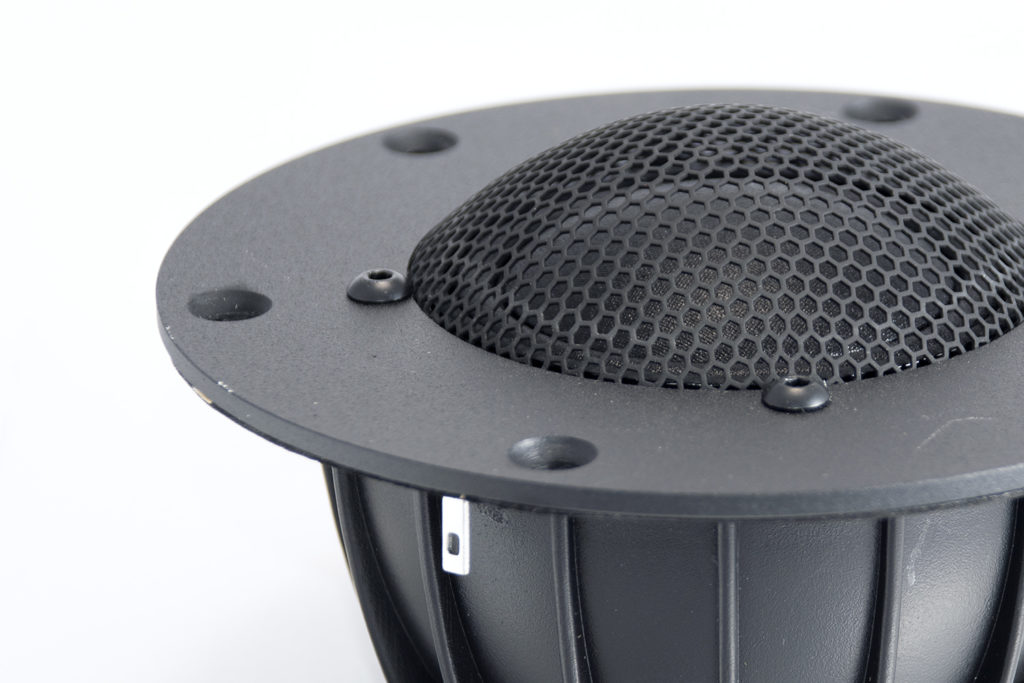

ツイーター RST28A-4

ミッドレンジと同様にメッシュグリルによる振動板の保護がされています。同じシリーズのモデルを用いることでデザイン的にも統一感が取れています。

エンクロージャー

エンクロージャー容積は45リットルと、5作例中最も大型になりました。トールボーイ型として、高さ方向に長いエンクロージャーデザインなので、内部には補強板を2枚設けてエンクロージャーの強度を向上させ、共振による悪影響の低減を狙っています。また、この補強材は内部定在波を除去するための吸音材をエンクロージャー中心付近に保持する役割を担います。

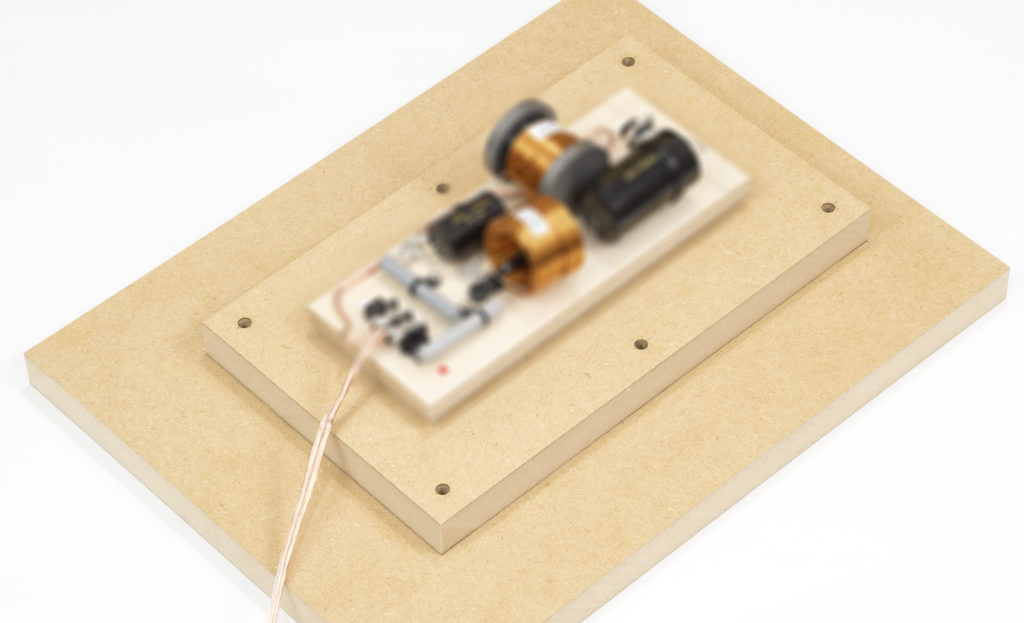

ネットワーク

ネットワークは4次のLinkwitz–Riley型(LR4)をターゲットスロープとした、3次の電気回路で構成されています(ミッドレンジのみハイパス・ローパスフィルターとも2次)。ARTAの擬似無響室測定の結果を元に、VituixCADでネットワーク回路のシミュレーションを行いながら設計することで、40Hz~19kHz(±3dB)と広帯域でフラットな軸上特性に仕上げました。

吸音材、スピーカーターミナル

吸音材、スピーカーターミナルは全て国内のショップで入手できる一般的な市販品を使います。スピーカーターミナルはシンプル構造を目的に、シングル接続タイプを選んでいます。吸音材に関しては最適設計のため、使用する製品とその分量を指定しています。この設計によりエンクロージャー内部で発生する定在波はほとんど悪影響が出ない状態に抑えられました。また、本のP151-152には、この作例スピーカーに使用した全ての部品一覧を掲載しています。

気になる音質は?

この作例スピーカーの音質については、本の中の「全方位レビュー」で著者5人がそれぞれ批評しています。音質だけで論じるとすると、このクラスのモデルになればメーカー製とコストパフォーマンスの点で逆転が起こっているのではないかと思わせるほどです。高音質3Wayスピーカーの好作例といえるのではないでしょうか。

このスピーカーのデモ機は、小説家・榎本憲男さんが所有し、雑誌『stereo』でもたびたび取り上げていただいています。月刊『stereo』2020年12月号 紹介記事

『自作スピーカー マスターブック』編集者。

熊谷様

お世話になります。

たまたま、『自作スピーカー デザインレシピ集 マスターブック』を見つけた結果は、とても幸運でした。

65歳からなんかやろうと思い、全く関心の無かったスピーカー作りを始めました。

70歳になり30作以上になります。オーディオ好きな妹婿や近所の散髪屋さんにまでもらっていただきました。

最近やっと何となく解ってきたような、錯覚に陥っています。

早速、部屋に積み上げた,もう見たくないスピーカーを外に出して処分に取りかかっています。

また苦しみと楽しみが待っています。

お手数をお掛けしました。

今後ともよろしくお願い致します。

山本隆司

山本さま

僕も廃棄したエンクロージャー、過去にいくつもあります 笑

整理するとまた作りたくなりますね。

Iridium17様

お世話になります。

私は、素人の横好きです。

プロは、違いますね。

とてもまねすら出来ません。しかし、プロの選択を教えていただきお恐れいりました。

質問に、ご丁寧に解説いただき、ただ感嘆するばかりです。

フィルムコンデンサーも数種交換したりしましたので、なるほどと思いました。

貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

山本隆司

熊谷様

お世話になります。

『自作スピーカー デザインレシピ集 マスターブック』をコイズミさんに注文しました。

RST28A-4 RS52FN-8 RS225-4ですね。

1.上下はアルミで、

ミッドだけアルミも販売しているのに、ファブリックドームを選択されていますが何か理由があれば教えてください。

2.ウーファーが4Ωです。今までは固定観念で8Ωを購入していました。4Ω選択の理由を教えてください。

お手数ですが、

よろしくお願い致します。

山本隆司

山本様

筆者のひとり、Iridium17です。

マスターブックのご購入ありがとうございます。

ご質問の件、回答いたします。

1.上下はアルミで、ミッドだけアルミも販売しているのに、ファブリックドームを選択されていますが何か理由があれば教えてください。

→ アルミのRS-52AN-8は10kHzより上の帯域にピークがあります。アルミ振動板にも独特の良さがあるのですが、ノッチフィルターでピークを補正するといった設計が必要で、クロスオーバーネットワークが複雑になるため、今回は採用しませんでした。

2.ウーファーが4Ωです。今までは固定観念で8Ωを購入していました。4Ω選択の理由を教えてください。

→ この作例はパワフルな鳴り方をイメージしたので、アンプからパワーを引き出せる4Ωにしました。

なお、本作例は製作コストを抑えるため、ネットワークパーツはベーシックグレードを選択していますが、将来的にはフィルムコンデンサをグレードの高いものに交換することで、音質向上が見込めると思います。

またご質問がありましたらお知らせください。

ウーハーについて、

設計者の髙山秀成さんは、P127で「バッフルステップによる低域の減少を考えた時、8Ω仕様はより(スピーカーの)能率が低くなってしまいますので、余裕を見て4Ω仕様を採用しました」というふうに書いています。

僕はすっかり忘れていましたが、かなり吟味していますね。能率がより高い方を選んだということかと思います。他にはT/Sパラメーターの違いもあるかもしれませんね。測定するとカタログ値と違う、というのはいつも悩みますね。

熊谷様

お世話になります。

2wayでも試行錯誤に何年もかかり、いやになりました。

3wayは、経験や知識が無いので作例通りにやるのが良いと思います。

ご指導ありがとうございます。

山本隆司

熊谷様

お世話になります。

早速、ご丁寧に解説いただきありがとうございます。

クロスオーバーネットワーク以外にも、

サイズが大きくなると置き場所にも問題がありますので、作例の通りが良いと思いました。

山本隆司

山本さま

そうですね。

まずは作例をトレースするのが近道かと思います。

この作例は思ったよりも大きいスピーカーなので製作は大変ですが、本にはクロスオーバーネットワークだけでなく、エンクロージャーの接着手順も写真・イラストで詳細に掲載しているので、参考にしてみてください。音質はこの3Wayがダントツで良かったです。

お世話になります。

デザインレシピ集の内容について質問致します。

dayton オーディオの3ウェイを作りたいと思います。

本書にネットワークとその数値などが載せてあるでしょうか。

また、本書を購入後、ウーファーだけをRS270-8にした場合の数値アドバイスを頂けるでしょうか。

それともRS270-8は、バランスを悪くするでしょうか。

最近、DS2DC28FDC28Fの組み合わせが、PARC DCU-173W+SCAN SPEAK D2605-990000より

ずっと感動的な音だとおもいました。

ご指導お願いできますでしょうか。

よろしくお願い致します。

山本隆司さま

編集の熊谷です。

デザインレシピ集を購入ご検討ありがとうございます。

ご質問の件、お答えします。

『自作スピーカー デザインレシピ集 マスターブック』は全5作例を掲載していますが、いずれの作例もエンクロージャー設計の詳細(板取り図、接着の順番)、クロスオーバーネットワーク設計の詳細(製品種別、素子の値、配置・結線の仕方)を掲載しています。

掲載されている部品を集めて図面どおりに製作することで、私たちが測定した特性(これも誌面に掲載し、データもダウンロード可能)に概ね合致する特性のスピーカーを作ることができるはずです。

ただし、指定と異なる部品を使う場合、特にユニットを変更する場合は、本書の内容は“参考”程度に変わってしまうと思います。ウーハーが変わればエンクロージャーの幅が変わり、中高域の周波数特性にも変化が出る可能性があります。また最適な容積やバスレフの共鳴周波数が変わるので、本書記載の内容の一部を転用しても結果が出るかは保証ができません。

ということで、本書内容は作例の改変を前提としていませんが、内容を参考にしてご自身のスピーカーを設計、製作いただく分には特に制限はありませんので、ご自由に取り込んでいただければと思います。

RS270-8は使ったことがないので分かりませんが、他の著者からもコメントがあるかもしれません。